|

血癌 - 慢性骨髓性白血病-Chronic Myelogenous Leukemia |

|

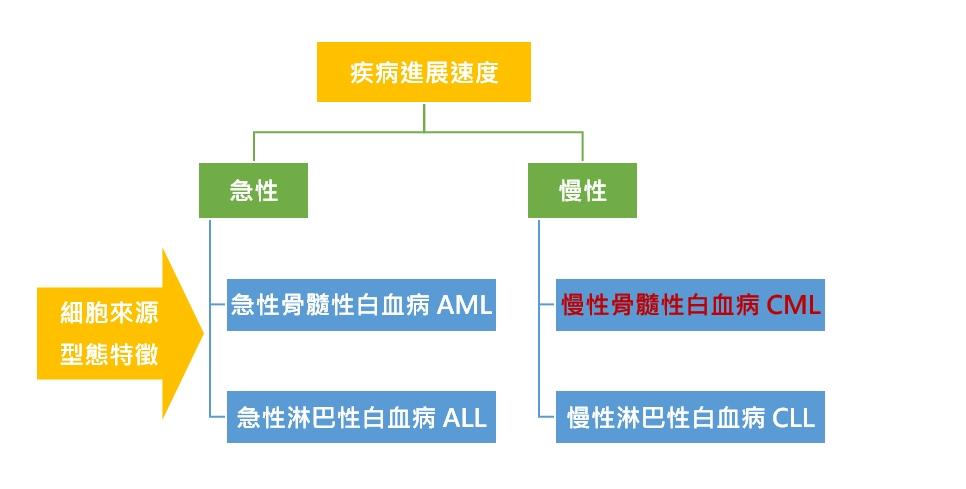

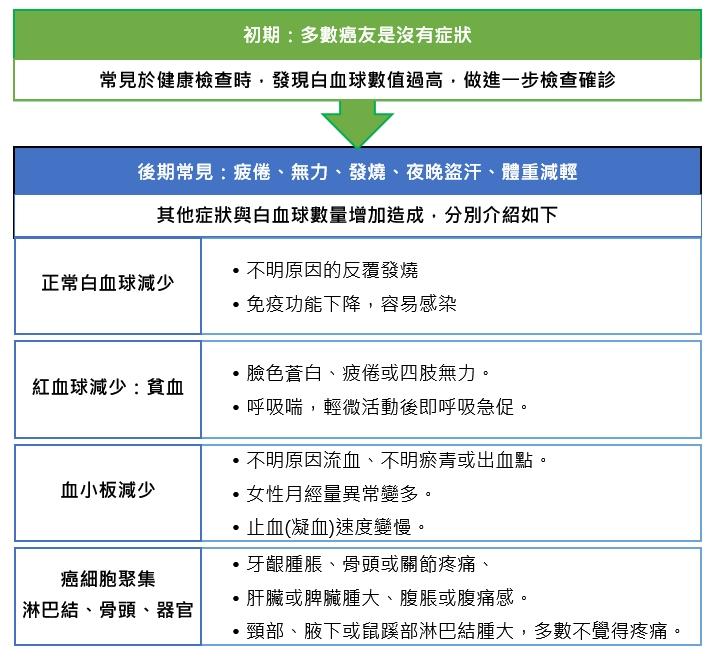

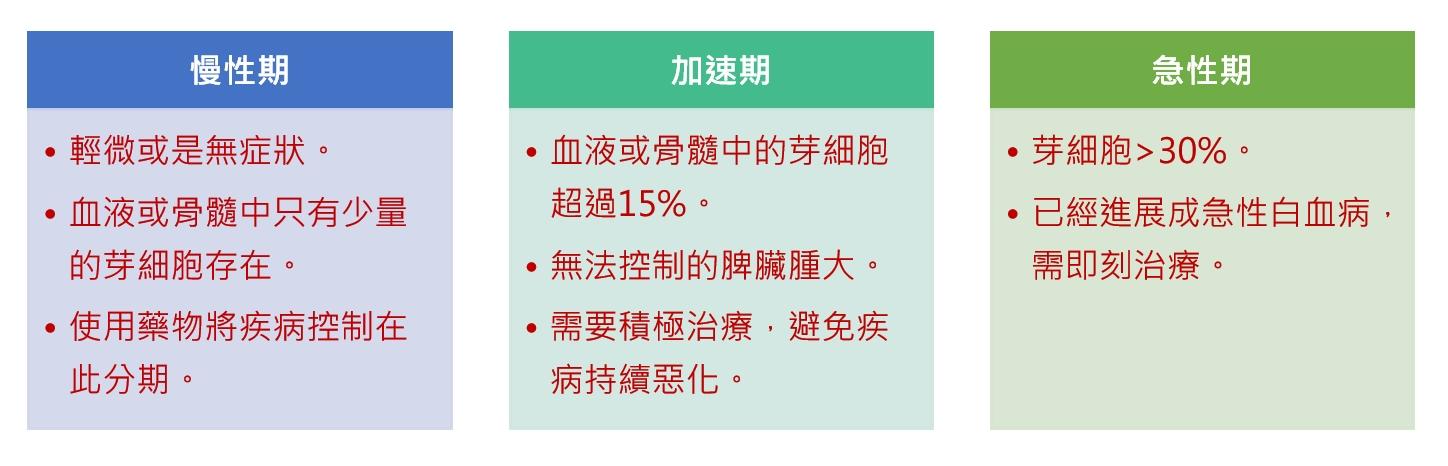

白血病又稱為血癌,是造血器官(骨髓)出現癌病變,導致不成熟的白血球(芽細胞)過度增生,進而影響到正常血球(白血球、紅血球、血小板)的生長。且因為血液是全身性流動,癌細胞可能會侵犯到淋巴結、脾臟、肝臟、中樞神經系統和其他器官,而引發一系列的全身性症狀。依照「疾病進展速度」可分成急性與慢性,再依「癌細胞成熟度」和「細胞來源及型態特徵」分為以下四種:

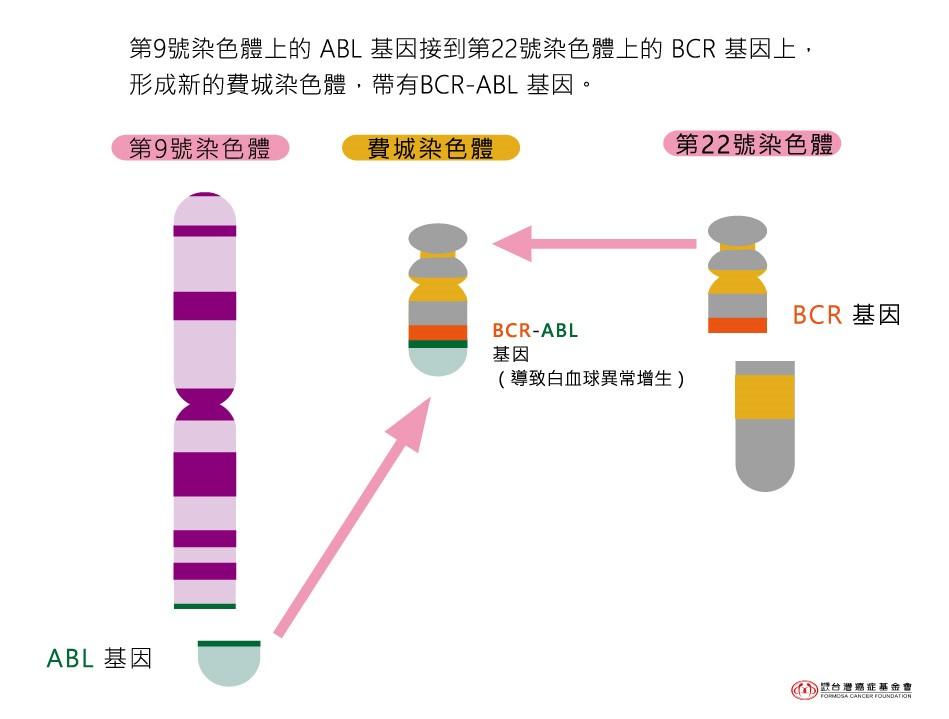

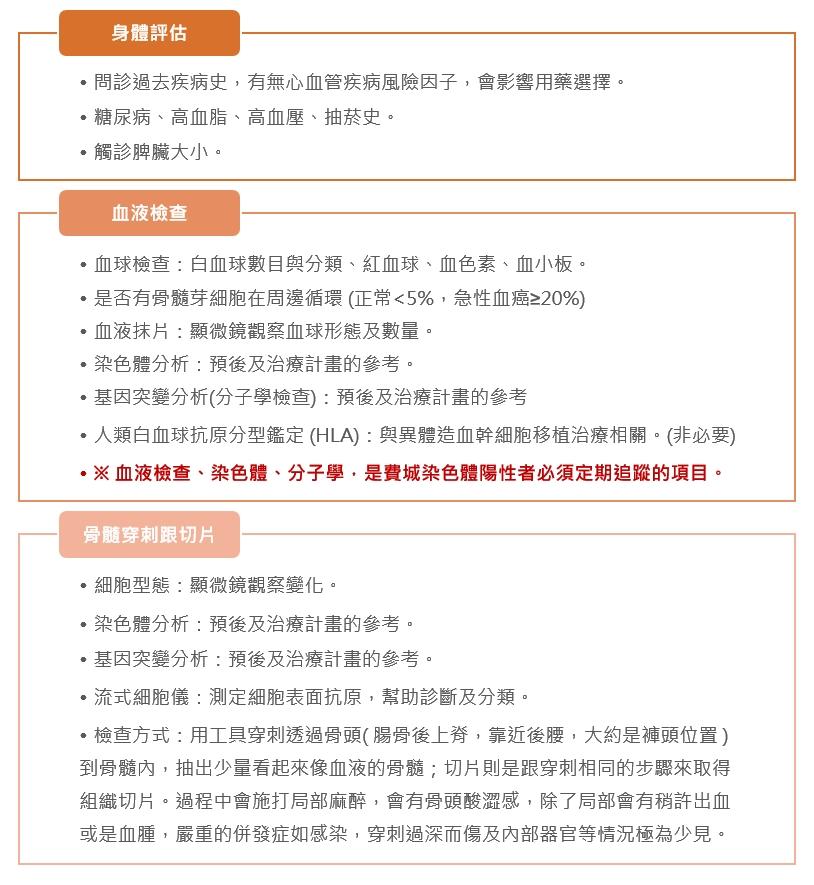

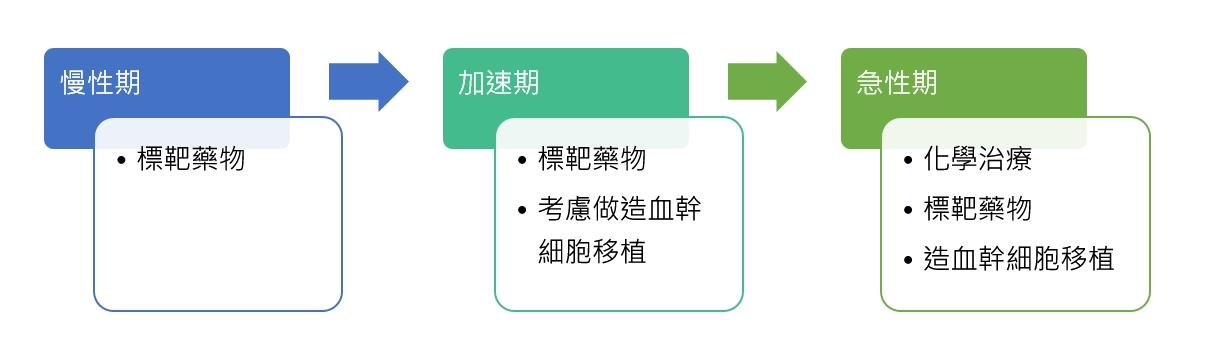

慢性骨髓性白血病,是一種病程進展多年的慢性癌症,過往治療以干擾素、化學治療及造血幹細胞移植為主,疾病如未獲得良好控制,可能會轉化為急性白血病。由於95%癌友體內可測出特定的基因突變,故針對有基因突變的癌友,可以使用酪胺酸激酶抑制劑(Tyrosine kinase inhibitors,TKI 抑制劑)作為疾病治療的首選。 極少數費城染色體陰性病人,需更進一步確認是否為骨髓增生性腫瘤(Myeloproliferative neoplasm,MPN),此為一種因造血幹細胞基因突變而導致血球異常增生的骨髓疾病,其分類與治療方式不同於慢性骨髓性白血病,此篇文章暫不列入討論。 |